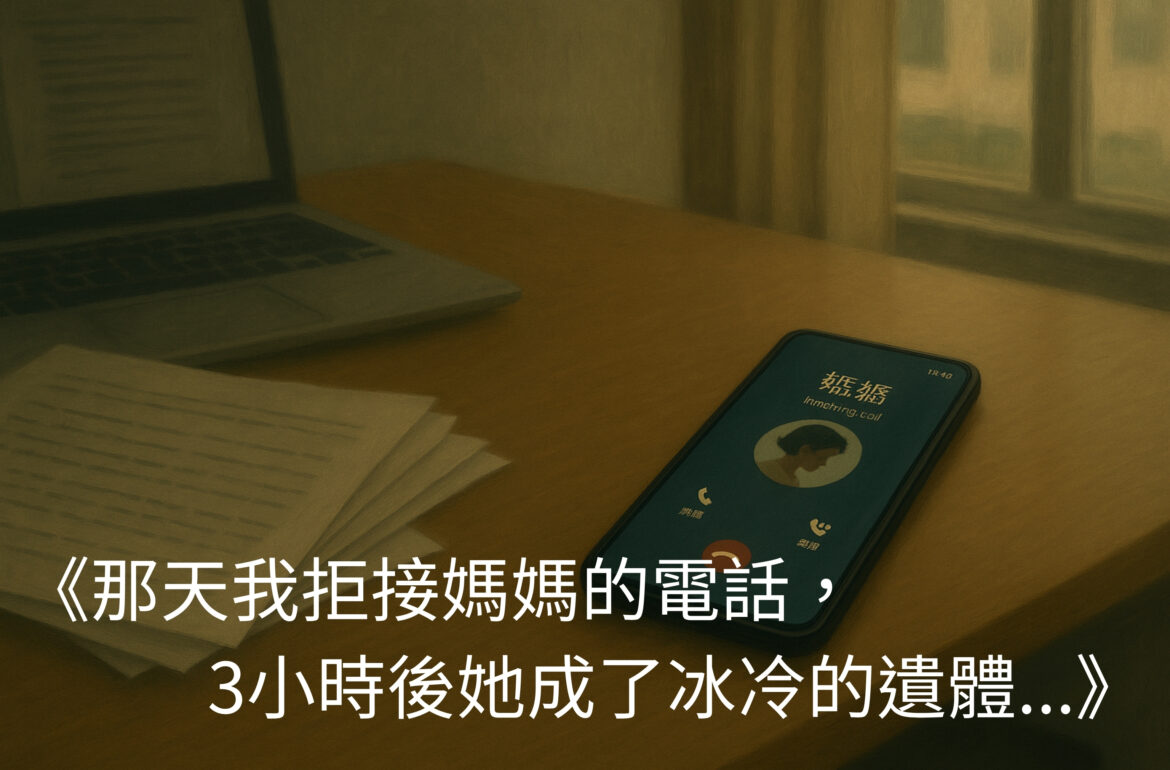

《那天我拒接媽媽的電話,3小時後她成了冰冷的遺體…》

——原來有些”等一下”,會變成一輩子的來不及

我永遠記得那個週一下午2:17分。

電腦螢幕亮著未完成的企劃案,手機在桌上震動。來電顯示「媽媽」,我皺眉按了拒接鍵,順手回傳:「在開會,晚點回妳」

這是我這週第三次拒接她的電話。

3小時後,手機瘋狂震動。來電顯示是個陌生的市話,另一端醫院小姐冰冷的聲音穿刺耳膜:「林女士在菜市場突然昏倒,請您立刻…」

衝到急診室時,白布已經蓋住她微胖的身軀。護士遞給我一個塑膠袋:「這是令堂的隨身物品」——裡面有她的老花眼鏡,和螢幕還亮著的手機。

鎖屏畫面是我去年出國前,不耐煩甩開她擁抱時,她偷偷拍下的側臉。

主治醫師說可能是心肌梗塞:「病患倒下前一直握著手機,似乎想聯絡誰…」

我顫抖著點開她的通話紀錄:

14:17 寶貝女兒(未接)

14:23 寶貝女兒(未接)

14:35 寶貝女兒(未接)

最後一通停留在14:52分——正是救護車記錄的發病時間。

現在我每天凌晨3點會突然驚醒,瘋狂撥打那支永遠轉語音的號碼。上個月整理遺物時,在她枕頭下發現一張紙條:

「女兒愛吃的:

東門市場第3攤的餛飩

要加香菜不要蔥

週ㄧ特價」

那天,正是週一。

🌀 催眠師專業解盤|主題:創傷性悲傷與未竟告別的內在糾結

個案來到我這的時候,身穿一身樸素,眼神空洞,坐下來一會時,沒說太多的話,我輕聲問她「你還好嗎?」,他低下頭,瞬間掉下眼淚,跟我說「不好….我很想媽媽」

她告訴我,這陣子媽媽走了之後,她都沒有辦法睡好,她無法停止的想起媽媽

似乎在周遭生活中到處都是她的影子

她無法原諒自己沒能接聽到媽媽的電話,她常在想,是否接到電話還能來得及幫媽媽叫救護車,這樣是否媽媽就不會走了….

一、了解背景與問題點

這是一個典型的**創傷性哀傷(traumatic grief)**案例。個案的摯親突然離世、她無法來得及告別,甚至對自己產生強烈自責,是催眠工作中最需要謹慎對待的一種情緒創傷。在處理過程中,我們更強調的是同理與陪伴,讓他有個可以抒發情緒的出口。

在初談過程,我們與個案一起整理出了幾個心理的困境:

💔 自責與「如果我當時……」的反覆折磨

這樣的情緒在潛意識中形成了一種「時間停滯感」:人雖在當下生活,但內心依然困在事件發生的那一刻,大腦日日反芻過去的記憶、無法前進。

💔 恐懼與自我價值的質疑

內心深處的訊息常是:「我是個不夠好的女兒」、「她走,是我造成的」、「我再也沒有資格快樂了」——這些都是內心對愛與責任的扭曲詮釋。

💔 無法放下,是因為不敢放下

個案往往相信:「如果我停止痛苦,等於我忘記她了」

這使得悲傷變成一種情緒綁定,一種維繫與亡者連結的方式。她很愛她的媽媽,深怕停止了痛苦,媽媽就再也不在了

二、催眠方向與設計

我們執行催眠的目的,不是要遺忘媽媽,而是協助對方從「痛苦的纏繞」轉化為「愛的延續」。我陪伴了個案傾訴她內心的傷痛,然後共同整理出幾個方向,來幫助她走出悲傷、修補自我、重建內在的平靜:

✅ 1. 情緒釋放 × 安全空間建構

過程中我們應用了適合對方進入放鬆狀態的催眠技術,引導她來到一個屬於內心的「安全空間」,並在這空間能夠說出長期壓抑無法溝通的話:

「我好想妳」、「我真的不是故意不接」、「我以為還有時間……」

在這空間中,悲傷被允許、眼淚被同理,她不一定要堅強

同時,透過安全感的建立,我們讓個案不斷地回到「安全」的體驗中,來進行情緒的表達。

✅ 2. 催眠對話 × 亡者交流(Imagery Dialogue)

催眠中,我們透過象徵性的場景建構,同時也是個案經常無法忘懷的地方——如媽媽熟悉的廚房、逛菜市場的路口、家中老沙發旁,這些地方都是她與母親點點滴滴的回憶,我們讓她有個機會再次與心中的母親相遇,完成未盡事宜,

讓她說出那些沒說完的話。過程中,她可以聽見媽媽內心真正的回答與祝福,媽媽一直想跟她說的是:

「妳永遠都是我最愛的孩子,我沒有怪妳。

是我走得突然,不是妳的錯。

妳該好好過妳的日子,不是因為忘記我,而是我想看妳幸福。」

這一段催眠中的交流,對這位哀傷個案來說,是一種告別與祝福,讓他能有最後一次機會表達感恩與愛,也是一段深刻的療癒。

✅ 3. 自我寬恕與信念重建

個案有意識到自己有一些負面的想法(如:「我不配快樂」、「我應該更努力」)這些讓他困住無法自拔,個案在催眠中找出了一些替代的正向觀念,例如:

「我可以懷念她,但也允許自己活得有光」

「她想我過得好,而不是一直哭」

「我不是沒有接,而是那時真的沒想到,那會是最後一次」

這些找到的觀念,個案在結束後,催眠師教導個案每日花一些簡短的時間,進行自我催眠,搭配呼吸練習,慢慢將這些語句內化為新的潛意識信念。

三、催眠中的療癒畫面(引導片段)

媽媽說的餛飩,背後有無盡的愛與人物的回憶,這段無法忘懷的記憶,這簡短字條中的隻字片語,都侵潤了個案的心,透過催眠中的連結,個案看到了媽媽,以及背後未曾說出口的愛

🌌「在這市場中,陽光從熟悉的屋簷灑下,一個熟悉的身影站在第3攤前,她看到了熟悉的身影,媽媽正選著孩子愛吃的餛飩。」

媽媽輕輕地摟著她,對她說:

「傻孩子,妳不是不接,是我來不及說再見。媽媽一點都沒有怪妳,只希望妳可以快樂、好好活著。」

那一刻,她放聲痛哭。但這次的眼淚,不再是懊悔,而是一種深深的釋懷。

🌿「個案感受到媽媽的擁抱,像重新回到了小時候的擁抱中,溫暖、柔軟、沒有責怪……只有愛。」

四、後續轉變與結語

在幾次催眠歷程後,個案開始慢慢轉變:幾週後,她告訴我:「我還是會想她,還是會哭,但我不再被痛苦吞沒了。我開始去買餛飩給自己吃,也開始做以前不敢做的事,像是獨自旅行。這是我獻給媽媽的一種活法。」

她現在會寫信給媽媽,做媽媽喜歡的菜,也會跟媽媽說:「媽,我有好好過,妳看到了嗎?」

她說:「現在的我,是媽媽想看到的樣子——雖然還會哭,但已經不再害怕說再見,我很想跟媽媽說,我可以好好照顧好我自己的,我會成為她眼中的驕傲。」

🌈 讓未竟的話,找到出口

有些再見,來不及說;有些遺憾,不是用時間就能淡化。

催眠,是一條溫柔的路。讓你能再次在夢裡擁抱那個想念的人,說出那些沒來得及說出口的話。

不是要你忘了,而是幫你記得——記得那份愛,也記得你可以繼續,帶著她的愛,走下去。

💫 如果你也心裡藏著一句「還沒說出口的話」,也許,催眠會是一扇門——讓你與自己、與曾經摯愛的她,再次相遇。

註:已獲得個案同意並已去標籤視別化

#來不及的再見 #遺憾不是不愛 #媽媽最後的餛飩 #週一的電話

#還沒說出口的話 #永遠的思念 #錯過的擁抱 #卞子康博士 #催眠療癒